ブログ

ブログ一覧

こころの遊びから生まれるもの

心理カウンセリングオフィスでぃあは、こころの遊び場です。

カウンセリングというとどんなイメージですか?

重い、暗い、深刻な悩み事を相談するところ?そんなふうに思いますか?

でも案外そんなに暗くなく、ユーモアを交えて穏やかに遊んでいる時も多く、その方がかえってクライエントのこころは癒されるようなのです。

こころに遊びがなくなってしまうと…

不安や憂鬱に悩み、相談にいらっしゃる人のこころには、「遊び」がなくなっていることが多いです。

~でなければいけない、~すべき、~であるべきと、とがんじがらめに囚われていたり、人の顔色をうかがってばかりで、「ここでは何が正解なんだろう、間違えたらどうしよう」と不安でいっぱいで、遊ぶどころではなくなっていたりします。

遊びというと不真面目、不謹慎なものと思いますか?

でも遊びは、凝り固まった心にゆるみをもたらして、新しい可能性に向かう動きを作り出します。

問題に囚われていると、解決するための視点が持てません。ユーモアや遊びは、こころの問題を扱うための足場を作る上でも有効です。

「遊び」の深い意味とその効果

イギリスの精神分析家で小児科医でもあった、D.W.ウィニコットは、遊びの効果はさらに深い意味のあるもの、遊びこそが、人の心に自分らしさや現実感覚を育む、と言っています。

著書の「遊ぶことと現実」の中で、心理療法は「セラピストとクライエントの遊びの領域の重なり合いの中で起こる」とあります。

つまり心理療法の本質は遊ぶことにあるというのです。

小さいころに、お母さんやお父さんに遊んでもらった記憶がありますか?

小さいころ遊んでもらいたかったのに、かまってもらえなかった、無視されてしまった、そんな日常の出来事がトラウマになっていると語る方がとても多いです。

「遊び」はこころの内にある「空想」と「現実」をつなぐもの

遊びの中で心の内側にある、イメージや空想を、安心できる他者と共有することが健康な現実感覚のためにとても重要です。安心できる他者のとの関係性が「現実」がわかるために必要なのです。

小さいころに、こころの内側にあるもの=自分を、自由に表現して肯定的に受け取られる体験が持てないと、子供は大人が気に入るように自分を合わせてしまい、内側の感覚を見失って行きます。その一方で自分の世界は空想の中で広がり、他人と共有できない「現実ではないもの」になっていってしまいます。

カウンセリングや心理療法における「遊び」

心理療法で行う「遊び」とは、安全な関係性の中で、心の内側にあるものを自由に表現して、離れてしまった空想と現実の世界をつなぎ、着地させ、信頼感を取り戻すプロセスです。そこに「自己」が生まれます。

通常の会話によるカウンセリングも、箱庭やアート表現などを用いる場合も、インナーチャイルドや、心のパーツの言葉をぬいぐるみに託して対話するワークなどをする場合も同じように、安心して表現し、イメージを共有することで自分らしさを現実のものにしていくための「遊び」なのです。

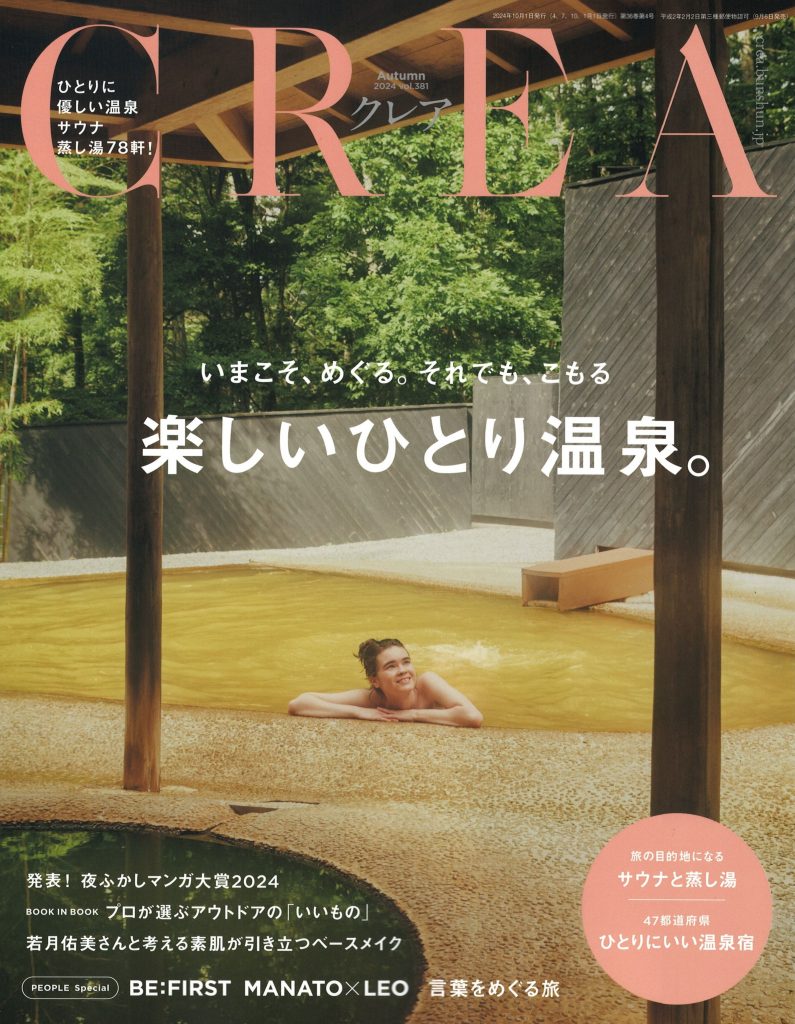

雑誌CREAで紹介されました。

雑誌CREAの2024年秋号で紹介されました。ぜひチェックしてみてくださいね!

熟年世代の夫婦・カップルカウンセリング

~一度きりの人生を、夫婦で仲良く支え合って、活き活きと暮らしていくために~

熟年世代の夫婦・カップルの相談が増えている。

夫婦・カップルカウンセリングには、いろんな年代のカップルが相談にいらっしゃいますが、熟年世代、60代ぐらいで、定年で仕事を終えたり、子供たちが成人して巣立った頃のご夫婦の相談も実は多くなってきています。

熟年離婚、別居、卒婚などの言葉も最近はよく聞くようになってきました。

熟年世代の夫婦・カップルのお悩みの特徴

いろんなご夫婦のお話を聞くうちに、熟年世代のお悩みにはいくつかの特徴があることに気づきました。特に次の三つの点は重要なポイントではないか、と思っています。

一つ。若いころの「関係性の危機」を引きずっている。

実は若いカップルも、熟年夫婦も共通して、結婚数年目の「ある時期」に生じたわだかまりを話題にすることがとても多いです。

結婚数年目は、恋愛や性的な関係など初期に男女を結びつけた強い力が、急激にトーンダウンし、結婚に対して、お互いに対して、失望や幻滅を経験する時期です。ここに産後クライシスが重なることも多いので、夫婦関係が躓きやすい時期と言えます。

本来ならばこの時期に、夫婦関係のあり方が変化し、危機を克服する必要があるのですが、その課題にきちんと向き合うことができていなくて、後まで持ち越されてしまうということが結構あるようなのです。

ともに子育てをし、一生懸命仕事をしていけば「自然」と、夫婦関係は育まれるかというと、必ずしもそうとは言えないのです。

妻は家庭、夫は仕事、と長いこと平行線の夫婦関係を過ごして来た、と話す熟年夫婦はとても多いです。

二つ目。「これからの人生を自分らしく生き、意味あるものにしたい」という思いが、結婚を窮屈に感じさせ始める。

仕事、子育てなど、人生の大きな責任と義務に一段落つくのが、熟年世代ではないでしょうか。

これからの人生をどう生きようか、これまでの人生で本当に自分のやりたいことをやってきただろうか。真に意味のある人生を、活き活きと生きるために、これからの時間を大切にしたい。

こうした思いから、若いころとは一味違う真剣さで自己実現のテーマが浮上する、そういう人生の段階にさしかかるのです。

一度きりの人生。ともに生きる相手として、本当にこの夫、妻でいいのだろうか?

家族への義務から解放されて、もっと自由に生きたほうが幸せなのじゃないだろうか?

そんな思いが、熟年夫婦の危機の背景にあるようなのです。

三つ目は、社会のジェンダー意識の変化です。

熟年世代が結婚した当時は、男性は会社など外で働き、女性は家で家事や育児をするといった性役割が主流だった時代ではないでしょうか。

ところが、近年ではだいぶ変化して、結婚、出産後も仕事をする女性が増えました。育休を取る人が増え、子育てもキャリアも両立する生き方を目指す女性が急速に増えています。

この流れによって、男性の育児、家事への参加意識にも変化が現れています。

社会の考え方の変化に伴い、従来の性役割に則って生きてきた熟年夫婦も、本当にこれでいいのだろうか?と考えてしまう、そういうことも起こるようです。

ジェンダー観の違いがお互いの間で価値観の違いとして対立してしまい、解決の糸口が見えなくなってしまうこともあります。

「定年してずっと家にいる夫のために、お昼ご飯を作らないといけない」と嘆く熟年女性の声を何度も聞いています。

男性も家庭の中での新しい役割に戸惑いを覚えることも多いと思います。

夫婦・カップルの関係性はいくつになっても学び、変えることができる。

夫婦・カップルの関係性は、I(私)+I(私)ではうまくいきません。

お二人は真にWE(私たち)になっているでしょうか?

夫婦・カップルがWE(私たち)になるということは、恋愛や性欲のような自然発生的なプロセスではなく、意識的に、努力して築き上げるもののようです。一言でいうならば、「愛」なのかもしれないのですが、「愛」なんていう大きくて抽象的な言葉を持ってくると、つい圧倒されてしまいます。

なので「愛」をもう少し具体的な、心理、関係性の課題として考えると、

- お互いの言葉に耳を傾け、コミュニケーション力を上げること

- 尊重し合い、win-winの意思決定ができるようになること

- ずっと引きずっている「わだかまり」を解消すること

- 自己中心的になりやすい心の傾向を越え、自分とは違う相手を尊重し、愛することができるキャパシティを上げること

- 相手に「変われ!」と言うのではなく、変われるのは自分自身と理解すること

- 夫婦の間でも健全な境界線を持つこと

- ともに楽しむ共通の趣味や関心事を持つこと、等々

こうしたことに取り組むのはすごく大変だけれど、夫婦愛を、お互いを真に愛する能力を育むことは、人生をかけて取り組むに値する重要なテーマではないでしょうか。

夫婦・カップルがWE(私たち)になるということは、例えていうと「夫婦は二人三脚」ということが近いのかな、と思っています。

二人三脚だなんて、そんなことしないで、スタスタと一人で歩く方が楽だし、速く遠くに行けるに決まっています。

でも夫婦は、敢えて片足を縛りあい、イチニ、イチニとかけ声をかけ合いながら進むのです。

運動会の障害物競争みたいな、パン食い競争、借り物競争、匍匐前進のような、つぎつぎに現れる人生の障害物を、一緒に励ましあいながら、笑いながら駆け抜ける、そんな関係性があったら、人生楽しそうではないですか?

心理カウンセリングオフィスでぃあでは、夫婦・カップルカウンセリングに力を入れています。

公認心理師という国家資格と、臨床心理士の両資格を持つ、心理学の専門家がご相談をお受けしております。心理学の専門家がカップルや夫婦のカウンセリングを行う場所は、まだ実はとても少ないのが現状です。

カウンセラーに夫婦の恥ずかしい話をするなんて、と抵抗もあるでしょうが、よかったら一度相談してみてください。お待ちしております。

夫婦やカップルの問題に悩んだ時、どこに相談しますか?

夫婦、カップルの関係性の大切さ

夫婦、カップルの関係性は、たぶん人生で一番大切と言っても過言ではない、とても重要なつながりです。

愛、喜び、家族の幸せの出発点は、一組の夫婦、カップルの関係性からです。

でも半面、ひとたび夫婦、カップルが問題を抱えると、深く傷つき、悩みとストレスがとても大きくなります。時にその苦しみは、「もう、頭がおかしくなりそう!」と叫びたくなるほど。

夫婦、カップルの問題に悩んだ時、どこに相談しますか?

そんな時、悩んでも、夫婦やカップルのことなんて友達にも相談しづらいですよね。親や実家の家族に相談したら余計にもめるかもしれない。心療内科などの病院に相談するほどでもないし、なんかちょっと違う感じもする。離婚が現実的になったら弁護士の法律相談や、役所の窓口などの相談先はある。

でも、その前に、関係を修復できるものなら修復したい。

本当に嫌いになったわけじゃない。愛情はまだある。なのに、口を開けば喧嘩ばかり。まともな話し合いにならない。やり直せるならやり直したいのに、どうしたらいいかわからない。

誰か第三者が間に入ってくれたら、もうちょっと冷静に話し合えるかもしれないのに…。

夫婦、カップルの問題の相談先の不足

夫婦、カップルの悩みは本当に切実です。

でも、そういう時に相談できる場所が、あまりにも不足してはいないでしょうか。

実際、夫婦、カップルカウンセリングを扱う、臨床心理士や公認心理師などの心の専門家は、どうやらとても少ないようです。

留学していたカリフォルニアで、修士課程修了レベルで取れるカウンセリングの資格はMFTというのですが、それは、Marriage and Family Therapist、つまり結婚と家族のカウンセラーです。この名称から考えても、アメリカでは結婚や家族に心理療法が必要だという考えが普及しています。でも、どうも日本ではそうではないようです。

夫婦喧嘩は犬も食わぬというけれど、夫婦やカップルの問題になんて立ち入らない方がいい、そういう考えなのでしょうか。家族や人口の研究で有名なエマニュエル・トッド氏によれば、日本はゾンビ直系家族の社会なのだそうです。戦後、核家族が主流になっているのにも関わらず、かつての家父長制のメンタリティーを引きずっている、ということならしいです。こうした家族観の中では夫婦関係が重要視されません。

それが、夫婦やカップルの問題を相談する、という意識の低さにつながっているのでしょうか。

夫婦、カップルカウンセリングは効果が高い

夫婦やカップルが抱える問題は、時に根が深く、悩みも深刻で、二人の関係性が問題を複雑にしてしまいがちです。

でも、そこには二人の大人、それも男性と女性がいます。二人が協力して力を合わせることができるなら、こんなに力強いことはなく、深い癒しのプロセスを展開できます。

コミュニケーションを改善したり、それぞれが抱えている心理的な問題を解決することで、関係を修復して幸せになれる夫婦、カップルはたくさんいます。

心理カウンセリングオフィスでぃあでは、夫婦、カップルカウンセリングに力を入れています。

だから、心理カウンセリングオフィスでぃあでは、夫婦、カップルカウンセリングに力を入れています。

未婚、既婚のどちらでも大丈夫です。女性の同性カップルのご相談もお受けしています。

個人カウンセリングは原則女性限定でお受けしているのですが、カップルや家族の場合は、男性からの相談もお受けしています。

必ずしも夫婦一緒に相談にいらっしゃれなくても大丈夫です。

個人カウンセリングとカップルカウンセリングを統合的に行っているので、個人カウンセリングの中でパートナーや配偶者の方に参加してもらったり、最初は個人カウンセリングとして夫婦、カップルの関係のこと相談するという場合も多くあります。

いずれの場合でも、クライエントの意志を尊重して、二人がよりよい選択をして豊かな人生を歩むことができるような支援を行っています。

自分になろうとすると苦しくなってしまう…、そう感じるあなたへ

自分らしく生きる、本音で生きる、ということは、なぜそんなに難しいのでしょうか?

本音を言ってみよう、自分のしたいことをしてみよう、そう思っても、「無理!」となってしまう人がいます。自分の生きたいように生きたい、自分の意志、自分軸を持ちたい、そう心から望んでいるのに、です。

自分を持たないと生きづらい

自分が何を望んでいるかを知り、自分自身を大切にケアしてあげなければ、自分自身は満たされないままになってしまいます。

自分を満たすことよりも、ほかの人のために、期待に応えるために頑張り過ぎてしまって、生きることが苦しくなってしまう、そんなことも起こります。自分ではなく、人のために生きる、それはとても美しいことなのだけれど、でもなぜかすごく苦しくなってしまうのです。

自分になろうとすると苦しくなってしまう

自分になろうと思うと、なぜかとても苦しい気持ちに襲われている、そのため自分になることが妨げられている、ということはないでしょうか。

自分になろうなんてしたら、絶対否定される、恥ずかしい、みじめ、申し訳ない、罪悪感、怒りなどのつらく苦しい感情。消えたい、いなくなりたい、死にたい、というほどの深刻な苦悩と結びついていることも少なくはありません。

見捨てられ抑うつ

こういった苦痛な感情のことをアメリカの精神分析家J.マスターソンは、「見捨てられ抑うつ」と呼びました。子供の頃、その子らしさ、「自分」があらわれて来る時に、自分らしさが成長していくことを支え、応援してもらうことができなかった、という経験に由来する感情なのだそうです。

それは大人になっても持ち越され、自分になろうとするたびに、見捨てられ抑うつの苦しい感情が沸き起こって、それは本当に苦しいので防衛的に心を守る癖ができてしまいます。それが根深く、解決しづらい、生きづらさの基になっています。

自分になることを支えられること

この問題を解決するためには、理解し支えてくれる他者との関係性の中で、止まっていた心の成長過程を再開し、自分になっていくしかありません。見捨てられ抑うつから心を守るための防衛は、もはや自分自身を閉じ込める檻になってしまっています。

これは自分一人で頑張っても、修行しても乗り越えることが難しいものです。

苦しさを理解し支えてくれる関係性の中で、自分らしさが成長してくると、感情や実感に結びついた本来の自己が現れてきます。

そうすると自分自身のニーズを満たすこともできるようになり、生きづらさから解放されていくことができるのです。